마에다 미츠요의 생애를 다룬 만화 <콘데코마>.

#세상에서_가장_터프한_사나이

<콘데코마>라는 책이 있다. ‘브라질 주지츠의 아버지’로 불리는 무술가 마에다 미츠요(1878~1941)의 생애를 그린 만화책이다. 일본 강도관의 유도사절단 일환으로 해외로 나갔고, 미국 뉴욕에서 ‘나와 싸워 이기면 1,000달러를 주겠다’고 적힌 팻말을 걸고 길거리싸움을 했다. 164cm에 불과한 마에다는 세계를 돌며 2,000회에 달하는 실전격투에서 대부분 이겼다. 서양언론이 붙인 별명이 ‘세계에서 가장 터프한 사나이’였다. 이후 마에다는 브라질에 정착해 그레이스 가문에게 유술을 가르쳐 오늘날의 브라질리언 주지츠에 토대를 놓았다. 힉슨 그레이시가 브라질 발리투도(무규칙경기)에서 무패의 신화를 쌓고, 그레이시 일가가 UFC 초창기에 대활약을 펼치면서 마에다는 전설이 됐다(주지츠가 UFC의 기원에 한몫했다). 코마는 일본어로 ‘곤란’을 뜻하는 코마루에서 기원했고, 콘데는 스페인어로 백작으로 의미다. 그러니까 ‘곤란한 백작님(코마 백작)’은 격투기 역사에서 빼놓을 수 없는 중요한 인물이다. 읽는 재미도 좋으니 격투기를 좋아하는 팬이라면 <콘데코마>쯤은 읽어볼 만하다.

#우스갯이야기와_세기의_대결

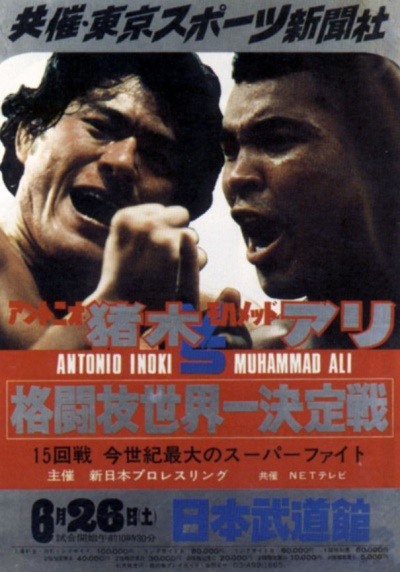

경기도에 Y대학이 있다. 원래 출발이 유도대학이다. 종합대학이 되면서 유도는 물론이고, 복싱 태권도 검도 등 웬만한 투기종목은 다 육성하고 있다. 오죽하면 ‘잘 되면 경찰, 못 되면 조폭’이라는 촌평이 나올까. Y대학 인근 나이트클럽에서 유도와 태권도 선수들의 시비가 붙었다. 싸움의 전문가들인 만큼 영화를 능가하는 집단패싸움의 상황. 누가 이겼을까? 승부가 나지 않았다. 몇 번 일합을 겨룬 뒤 태권도 선수들은 공간 확보가 자유로운 옥외로 나가 “나와!”라고 소리쳤고, 상대를 잡아야 이길 수 있는 유도는 '도망가지 말고 들어올 것'을 요구했다. 그렇다. 실제로 제대로 된 이종(異種) 격투는 현실에서 잘 발생하지 않는다. ‘조건’에 따라 승패가 갈리고, 지는 쪽은 치명적이기 때문이다. 1976년 그 유명한 무하마드 알리(복싱) VS 안토니오 이노키(레슬링)의 대결은 룰을 정할 때부터 말썽이 많았고, 3분 15라운드 내내 이노키는 누워서 그래플링을 하자고, 알리는 서서 주먹질을 하자고 씩씩 거리다 ‘세기의 졸전’으로 끝났다(무승부). Y대 에피소드와 다르지 않은 것이다.

1976년 이노키와 알리의 대결을 알리는 포스터.

#싸움의_본질

인간의(혹은 마초적으로 남성의) 원초적 욕망인 싸움은 현실에서는 폭력, 그러니까 범죄에 해당된다. 이런 못된 본성을 대리만족 기능을 통해 배설하는 것이 격투스포츠일 게다(승패가 갈린다는 점에서 모든 스포츠가 그 속성을 가진다). 그런데 아쉽게도 이 격투는 하나로 통일할 수가 없다. ‘룰’에 따라 승패가 좌우되기 때문이다. 마치 호랑이와 곰의 싸움에 비견할 수 있다. 싸움이 길어질수록 지구력이 좋은 곰에게 유리하다. 그리고 싸움의 장소와 토너먼트 방식도 큰 변수가 된다. 선수의 복장, 바닥재질, 로프나 철망의 유무, 경기시간, 경기장의 넓이, 그리고 상대성이 워낙 강한 만큼 싸움의 연속성 여부 등 따질 게 많다. 그래서 최고의 종목만을 대상으로는 하는 올림픽도 복싱, 태권도, 유도, 레슬링 등 다양한 격투종목을 진행한다(2020 도쿄 올림픽에는 가라테도 등장).

#격투통일을_표방하는_UFC

‘종합’격투기의 최고봉으로 불리는 UFC는 원래 무규칙경기였다. 하지만 당연히 규칙이 있고, 옥타곤 같은 경기장 조건도 있다. 팬들에게 ‘종목을 불문한 최강자를 가린다’고 홍보하지만, 사실은 새로운 격투종목을 만들었을 뿐이다. 다수의 복서, 레슬러, 유도가 등이 이 종합격투기 무대에 섰지만, 해당 종목 최고의 선수들은 나서지 않았다. 엄청난 경제적 보상 등 특별한 이유가 없다면 다른 종목에 나가 망신을 당할 필요가 없으니 말이다. 그리고 이들은 은근히 UFC를 ‘디스’한다. “우리 종목에서 최고의 선수가 UFC에 나가면 너희는 끝이다”라고. 실제로 전성기의 ‘핵주먹’ 타이슨(복싱), ‘영장류 최강’ 알렉산더 카렐린(레슬링) 등이 UFC에 출전했다가면 어땠을까를 상상하면 흥미롭다(카렐린은 냉장고를 등에 이고 아파트 5층을 숨도 고르지 않고 뛰어서 갖다놓았다는 전설의 레슬러다).

정찬성(왼쪽)과 최용수. [사진=연합뉴스]

#정찬성과_최용수

지난 5일 낮에는 미국에서는 정찬성(29 로러스엔터프라이즈)이 3년반 만의 UFC복귀전에서 랭킹 9위의 강호를 상대로 화끈한 1회 KO승을 거뒀다. 저녁에는 ‘돌아온 챔프’ 최용수(45)가 복귀 2차전에서 21살이나 어린 필리핀복서를 10라운드 TKO로 꺾고 WBC 유라시아 실버(잠정)챔피언에 올랐다. 두 케이스 모두 스토리가 있어 더욱 의미가 있다. 그런데 미디어 보도 및 격투팬들의 관심에서 전자가 후자를 압도했다. 한국 프로복싱이 사상 최악의 흥행침체에 빠져있는 반면 UFC는 마니아층을 중심으로 인기가도를 달리고 있기 때문일 것이다. 그날 저녁 우문에 가까운 질문을 하나 받았다. ‘정찬성이 강할까? 최용수가 강할까?’ 그러고 보니 정찬성이 뛰는 UFC페더급은 한계 체중이 66.2kg, 최용수의 복싱 라이트급은 60kg으로 비슷하다. 사실 복싱의 체력소모가 더 많다는 점에서 나이가 많은 최용수가 종합격투기를, 젊은 정찬성이 복싱을 하는 게 더 논리적이다. 잠시 망설이다가 이렇게 답했다. “이봉주(마라토너)와 볼트(100m) 중 누가 더 잘 달리는 것일까?” 우문우답을 떠나 정찬성, 최용수 두 선수가 서로 다른 영역에서 계속 좋은 파이팅을 선보였으면 한다. [헤럴드경제 스포츠팀=유병철 기자]

sports@heraldcorp.com